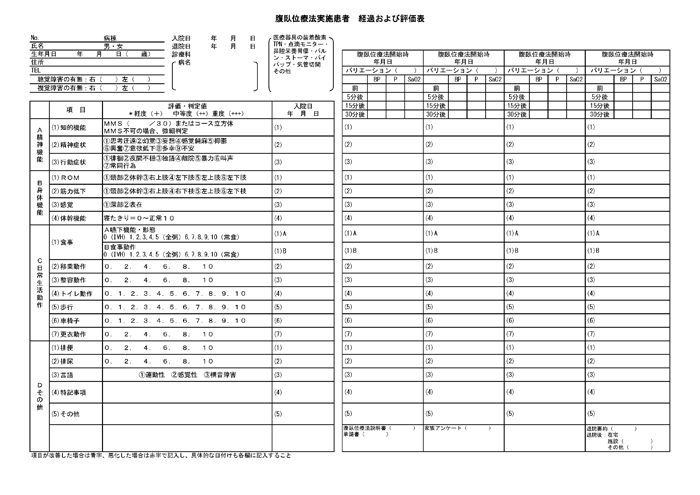

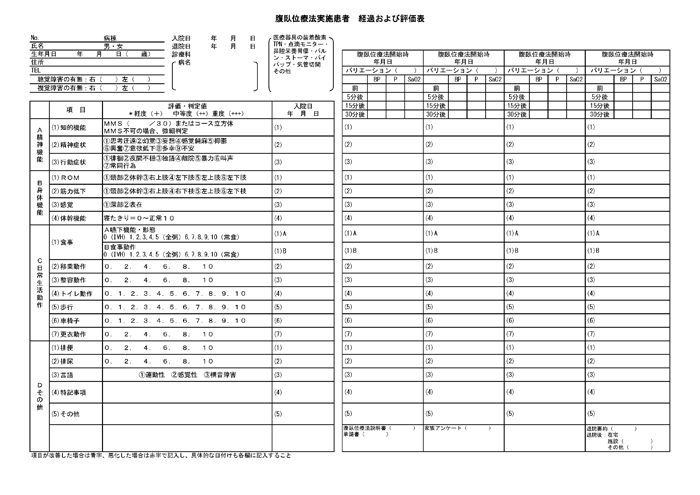

判定基準

A:精神状態

| (1)知的機能 |

MMSで評価 ○/30で点数を表していく。MMS不可の場合、微細判定 。 |

| (2)精神症状 |

(1)思考迂遠 (2)幻覚 (3)妄想 (4)感情鈍麻 (5)抑鬱 (6)興奮 (7)意欲低下 (8)多幸 (9)不安 当てはまる番号をチェックし程度を記入

程度は (+)軽度、(++)中等度、(+++)重度で示してください |

| (3)行動症状 |

(1)徘徊 (2)夜間不穏 (3)独語 (4)離院 (5)暴力行為 (6)叫声 (7)常同行為

|

B:身体機能

| (1)ROM |

(1)頸部 (2)体幹 (3)右上肢 (4)右下肢 (5)左上肢 (6)左下肢

※制限が著明な部位もしくは問題となっている部位の番号を書き、どの関節のどの部位に制限があるのか。もしくはどういった状態なのかを簡単に明記し、計測の角度を記入する。 |

| (2)筋力低下 |

(1)頸部 (2)体幹 (3)右上肢 (4)右下肢 (5)左上肢 (6)左下肢

※筋力低下が著名な部位もしくは問題となっている部位を○/5で記入 |

| (3)感覚 |

(1)深部 (2)表在

※番号と低下部位と程度を記入 |

| (4)体幹機能 |

- 0=まったく寝たきり

- 1=ギャッジアップ可。枕などの固定の必要性(+)

- 2=ギャッジアップ可。枕などの固定の必要性(-)

- 3=車椅子坐位は可能。耐久性なく短時間で姿勢が崩れる。

- 4=車椅子坐位は可能。耐久性はあるが姿勢が崩れるため、抑制帯等の必要性(+)

- 5=車椅子坐位は可能。耐久性はあり抑制帯等の必要性(-)

- 6=トランスファーが可能で通常の椅子にも座れる。

- 7=椅子からの立ち上がりが可能。手すり(+)

- 8=椅子からの立ち上がりが可能。手すり(-)

- 9=立位保持が可能であるが、不安定である。

- 10=安定している。正常である。

|

C:日常生活動作

(1)食事:ムセがある場合は、番号のチェック後、空欄に程度(+、++、+++)を記入

| (嚥下機能・形態) |

- 0=IVH

- 1=経鼻栄養、胃瘻よりの経管栄養

- 2=経口摂取可:流動食

- 3=経口摂取可:ミキサー食

- 4=経口摂取可:半固形

- 5=全粥

|

- 6=再炊

- 7=米飯(常食)が可

- 8=めん類まで可

- 9=パンまで可

- 10=Anything OK

|

| (食事動作) |

- 0=食事形態0または1

- 1=何らかの形(らくらくゴックン等)で経口摂取が可能。

- 2=全介助を要する。(スプーンによる)

- 3=食事介助を要する。

- 4=スプーン以外の補助具を要する。

- 5=辛うじてスプーンで可

- 6=スプーンで食べこぼしがあるが半量以上自力にて摂取可。

- 7=通常のスプーンなら十分に可。

- 8=箸にて食べこぼしが目立つ。

- 9=箸にて食べこぼしがある。

- 10=正常。

|

| (2)移乗動作 |

- 0=不能、全介助(車椅子からベッド)

- 2=介助者一人でかなり引き上げ、体を回してもらう必要がある。

- 4=軽く引き上げてもらい移乗する。ヒポットの際に支えてもらう。

- 6=バランスを崩さないように手をそえてもらう程度の介助が必要。

- 8=車椅子を手すり代わりに使用して移乗しているが、監視が必要。

- 10=自立

|

| (3)整容動作 |

- 0=全介助(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)

- 2=類似動作はできるが、かなりの介助が必要。

- 4=動作はできるが、仕上げ等少しの介助が必要。

- 6=準備し指示すれば出来る。

- 8=要指示で可能。

- 10=自立(引き出しからの出納も含めて道具の操作・管理が出来る)

|

| (4)トイレ動作 |

- 0=全介助または不可能(おむつの使用)

- 1=おむつ交換の際にお尻を上げたり、横向きになれる。

- 2=ポータブルトイレで監視及び部分介助を要する。

- 3=日中はポータブルトイレを使用し夜間はおむつを使用する。

- 4=トイレで可能であるが監視・誘導・声かけを要す。(洋式・和式・ポータブルは問わない)

- 5=ポータブルトイレで自立。

- 6=手すりがあれば洋式で可能。

- 7=洋式であれば可能

- 8=手すりがあれば和式でも可能。

- 9=手すりがなくても可能であるが、やや不安定である。

- 10=自立(洋式・和式・手すりの有無に関わらず可能)

|

| (5)歩行 |

- 0=不可。

- 1=平行棒内。介助(+)

- 2=平行棒内。介助(-)

- 3=歩行器、手すり等を使用し、要介助。車椅子の必要性(+)

- 4=歩行器、手すり等を使用し、要監視。車椅子の必要性(-)

- 5=歩行器、手すり等を使用し、自立。しかし、活動範囲は制限。

- 6=平地歩行可能。

- 7=平地歩行可能。応用歩行(坂道や砂利道)困難。

- 8=応用歩行可能。監視及び介助の必要性(+)

- 9=応用歩行可能。監視及び介助の必要性(-)スピードや耐久性↓

- 10=正常。(補装具の使用は問わない)

|

| (6)車椅子駆動 |

- 0=不可

- 2=走行のみ可能。(速さは問わない)

- 4=移乗やバック等、細かい操作に介助を要する。

- 6=時に指示が必要(ブレーキ及びフットレスト、細かい動作)

- 8=駆動可能であるが完全に自立していない。

- 10=自立。

|

| (7)更衣動作 |

- 0=全介助(靴、ボタンかけ、装具の着脱も含む)

- 2=かなりの介助を要する。

- 4=介助を要するが、作業の半分以上は自分で行える。

- 6=着脱はできるが、ボタンかけ等の細かい動作ができない。

- 8=要指示で可能。

- 10=自立。

|

D:その他

| (1)排便 |

- 1=浣腸、薬物等あらゆる治療が必要。

- 2=緩下剤服用にて排便あるも時に浣腸も必要。

- 3=緩下剤服用にて排便が得られる。

- 4=自然排便あるも時に緩下剤の服用を必要とする。

- 5=自然排便

※コメントとして、下痢なのか便秘なのか、排便の障害も記入。 |

| (2)排尿 |

- 1=留置カテーテル及び残尿が多く導尿が必要。

- 2=尿意がなく、常に尿失禁状態。

- 3=尿失禁状態であるが、時に尿意を訴える。

- 4=時に尿失禁がみられたり、頻尿などの排尿障害がある。

- 5=正常

※コメントとして、頻尿、夜間頻尿等の排尿障害の内容も記入。 |

| (3)言語 |

(1)運動性 (2)感覚性 (3)構音障害

番号と程度を記入する。

(+)話は伝わるものの聞き取りにくい、または、わかりにくい。

(++)イエス/ノー等の簡単な意思表示は可能。

(+++)まったく話が伝わらない。 |

※特記事項としては、その患者特有の問題点を。例えば疼痛や家族との関わり等自由に記入する。

※評価は原則として腹臥位療法開始より1週目、2週目、4週目、2ヶ月目、3ヶ月目に提出するのが望ましく、後は変化が見られた時点で提出。例えば、リハを何らかの原因で中断した場合、開始時評価を行う。その際は、評価表上部の空欄に「リハ再開」と記入する。

評価表

腹臥位療法実施患者 経過および評価表[PDFファイル/9KB]

<外部リンク>

<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

外来診療のご案内

外来診療のご案内 活動・取り組み

活動・取り組み 地域医療連携

地域医療連携 研修医募集

研修医募集 採用情報

採用情報