本文

第一回 かしの木学園 開講

5月10日金曜日、本年度最初の

「シニアカレッジ北部かしの木学園」開講式ならびに第1回学習会を開催しました。

新たに13名の受講生をお迎えし、総勢77名でのスタートとなりました。

開講式では、菅野教育長から

学校教育そして生涯学習の大切さについての思いが込められた温かいメッセージをいただきました。

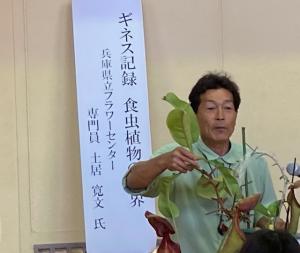

今回の講師は、兵庫県立フラワーセンター専門員の土居寛文氏。

「ギネス記録 食虫植物の世界」と題し、30年以上同園で食虫植物を見守り続け

愛好家から「食虫の神」と称されている同氏から、植物に対する熱い思いを語っていただきました。

花が好きだったお母さんの影響で、物心ついた頃から植物や昆虫が大好きに。

家の裏山に行っては、虫を追いかけ回る毎日を過ごし、小学校6年生になる頃には

花や雑草の名前は全部分かるくらいのレベルになっていたそうです。

ある日、クラスメイトに見せてもらった冊子に

「ウツボカズラといいます。虫を食べる植物です」と書かれた説明を見て

こんなものが世の中にあるのかという衝撃を受けられそうです。

それから年月が過ぎ、フラワーセンターに着任後、小学校の時に冊子で見て以来

遠ざかっていた食虫植物との関りが、温室担当として配属されることで

食虫植物にのめり込むきっかけが訪れたそうです。

それ以来、試行錯誤を繰り返しながら、徐々にコレクションを増やしていかれたそうです。

講演は、「食虫植物は何物か?」

「虫が中に入っている。何でこんなスタイルになってしまったのか。」

ということを知ってもらいたいという思いで話をされていました。

講師ご自身は、食虫植物と呼ぶのは好きではなく、『超能力植物』と呼んでいるとのこと。

進化論で有名なチャールズ・ダーウィンも食虫植物について研究した経緯があり

本も出版されていることにも興味を持っておられたとのことでした。

自然界では、いろんな木があり、お互いにケンカしながら成長している。

自分が上に伸び、葉を広げ、根を張ろうとしている。

そんな中で、どうして競争に弱い食虫植物が生き延びることができたのかという疑問を投げかけられました。

湿地には大きな木が生えていない。

酸性土壌で、養分は流れてしまう。

だからこそ、弱い食虫植物がたどり着いたのが湿地帯であるということを教えていただきました。

また、そこで生き延びるために、光合成では足りない養分を虫から取ろうと考えたんだ

ということも併せて教えていただきました。

当日は、ウツボカズラをはじめ、ハエトリソウ・サラセニア等々、

たくさんの食虫植物をお持ちいただき、受講生の皆さんは実際に手に取って見ることができました。

ウツボカズラの葉の袋に入っている水のような液体を見たり

ハエトリソウに指を入れて萎む様子を確認されたりし、

食虫植物の不思議と魅力を直に感じておられました。

翌日には、早朝から山梨へ出張されるなど、多忙を極める中

ご講演いただいたことに深く感謝するとともに、今後益々のご活躍をご祈念申し上げます。