本文

水墨画教室便り (第6回・第7回)

■第6回は11月19日(火曜日)に実施!

今日も講座開始前に、自宅での練習した題材のアドバイスを受ける生徒さんがおられました。

第6回のテーマは「秋の味覚を水墨画で楽しみましょう」。「栗」に挑戦です。

今回は「実の形」「葉の形」「イガの形」を正確に描くことが必要ですが、「栗」はおいしくいただくことはあっても、じっくり観察することはなかなかありません。

そこで、事務員さんがオークタウンの山で拾って来た「イガ」をじっくり観察しました。

なるほど! 口の割れた「イガ」はいびつな楕円形、

うーん! 棘の付け根はひとつで、そこから鋭く枝分かれしているね!

葉の周りには鋸歯があります。中央の太い葉脈と硬い葉の質感もポイントになりそう!

「栗の実」は、筆の腹を使って描きます。

「棘」の部分は、完全に乾いてから濃墨ですばやく! 荒々しさを出すのが難しいですね。

「葉っぱ」は、片側から一筆で勢いよく描き、硬い質感を表します。乾かないうちに濃墨で葉脈を入れると、いい感じで「葉っぱ」の質感も出ます。

今回もなかなか手ごわい題材でしたが、なかなかの出来栄えに!

■第7回は12月17日(火曜日)に実施!

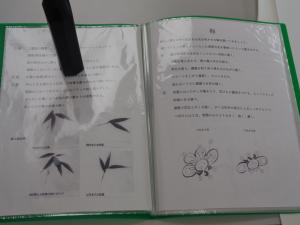

今回の題材は、「お正月」も近いということで、おめでたい「松竹梅」です。

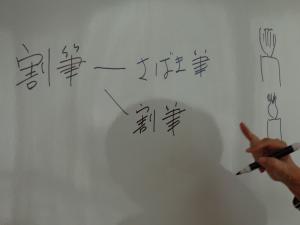

いつもは皿の上で“筆先”を整えますが、今回は意図的に“ねじって”筆先“をバラバラにして描く「割筆」、水分をできるだけ取り穂先を開き細かい線をたくさん描く「さばき筆」の技法に挑戦です。

繊細な動物の毛を表現したり、針葉植物の表現に用いられ、若松の葉を描くのには最適な画法です。

実際にやってみると、なかなかむずかしい!「若松の葉」“針”のような感じにならない!みなさん、悪戦苦闘!

しかし時間がたつにつれ、「若松」の“みずみずしい葉先”が現れ始めました。

「割筆」「さばき筆」に慣れてきたところで、次は「梅」「竹」を描きます。

ここでは、これまで習った「三墨法」「両隈」「勾勒法・付立法」等を総動員させる必要があり、前回や前々回のテキストを開いて復習する生徒さんも!

それでも皆さん“さすが”です。見事な「松竹梅」が完成です。

「色を付けてみたい」とか「額に入れたい」等、“探求心”がますます盛んな受講生の皆さんです。