本文

6か月から4歳の新型コロナワクチン接種

無料で接種を受けることができる特例臨時接種の期間は、令和6年3月31日までです。

乳幼児(生後6か月~4歳)のワクチン接種は、3回接種を受けることで初回接種が完了します。

※初回接種は3回接種で完了となりますが、接種間隔の関係上、接種回数は最大2回となります

はじめに

保護者の方へ

接種は強制ではありません。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な取扱いをすることのないようお願いします。

効果と副反応

参考:厚生労働省

【新型コロナワクチンQ&A】乳幼児(生後6か月~4歳)の接種では、どのような効果がありますか。<外部リンク>

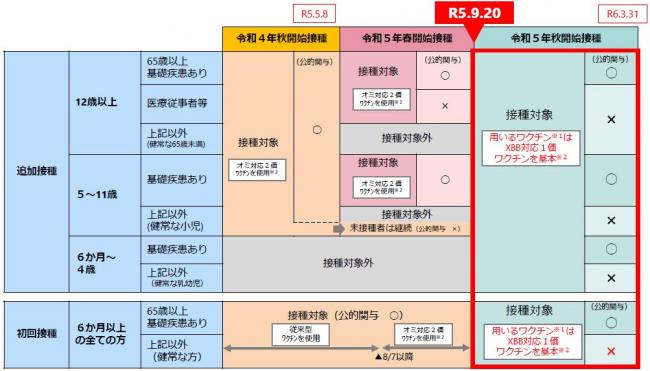

公的関与の適用範囲

令和5年秋開始接種では、65歳以上の高齢者及び生後6か月以上の基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方に、努力義務及び接種勧奨の公的関与が適用されます。

乳幼児(生後6か月歳から4歳)では基礎疾患を有する方のみがこの規定が適用されることとなりました。

接種対象者

加西市に住民登録のある生後6か月から4歳までの方

使用ワクチン・接種回数・間隔・対象年齢

追加接種(4回目)※令和5年秋開始接種

| 使用ワクチン | ファイザー社乳幼児用XBB対応1価ワクチン(生後6か月から4歳用) |

| 1回あたりの用量 | 0.2mL |

| 接種回数 | 1回 |

| 接種間隔 |

前回接種日から3か月以上 |

| 接種対象年齢(※1) |

生後6か月以上4歳以下 |

(※1)乳幼児用ワクチン(生後6か月から4歳)で初回接種(3回接種)を完了した後、5歳を迎えた場合は、追加接種として小児用ワクチン(5歳から11歳)を接種してください

初回接種(1・2・3回目)

| 使用ワクチン | ファイザー社乳幼児用XBB対応1価ワクチン(生後6か月から4歳用) |

| 1回あたりの用量 | 0.2mL |

| 接種回数 | 3回 |

| 接種間隔(※1) |

2回目接種:1回目接種から通常3週間 |

| 接種対象年齢(※2) | 生後6か月以上4歳以下 |

※3回目接種は、2回目の接種から8週間以上間隔をあける必要があるため、特例臨時接種期間内に3回目接種を完了することはできません(最大2回)

※1回目あるいは2回目接種だけでも、一定の効果は期待されます

(※1)1回目の接種から3週間、2回目の接種から8週間を超えた場合は、なるべく早急に接種してください

(※2)初回接種(3回接種)完了までに5歳を迎えた場合は、1回目の接種時の年齢に基づいて判断しますので、引き続き、乳幼児用ワクチン(生後6か月から4歳)を使用します

-

インフルエンザワクチン等、他のワクチンとの接種間隔

- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時または前後で間隔を空けずに接種することが可能です。

- インフルエンザワクチン以外のワクチンは、同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

接種費用

無料

5歳を迎える方へ

1回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目以降の接種時に5歳(5歳の誕生日前日以降)を迎えた場合、2回目以降の接種でも乳幼児用ワクチンを接種します。

まもなく5歳の誕生日を迎える方で、どちらのワクチン(乳幼児用・小児用)を接種するか迷われている方は、かかりつけ医などにご相談ください。

※4歳で接種券が届いた後に新たに5歳になった方も、接種券・予診票はそのまま使用できます。

| 1回目接種時の年齢 | 2回目接種時の年齢 | 3回目接種時の年齢 | 接種するワクチン |

|---|---|---|---|

| 4歳 | 4歳 | 1~3回目ともに乳幼児用(4歳までの)ワクチン | |

| 4歳 | 4歳 | 5歳(5歳の誕生日前日以降) | 1~3回目ともに乳幼児用(4歳までの)ワクチン |

| 4歳 | 5歳(5歳の誕生日前日以降) | 1~3回目ともに乳幼児用(4歳までの)ワクチン | |

|

5歳(5歳の誕生日前日以降) |

5歳(5歳の誕生日前日以降) |

1~3回目ともに小児用(5歳から11歳)ワクチン ※3回目接種は2回目から3か月後に接種できます。 |

|

接種券の送付

令和4年5月1日以降に生まれた方は、生後6か月を迎える月に「1・2回目接種券」と予診票2回分を同時に送付します。

「3回目接種券」は、3回目接種のおよそ1週間前に接種券と予診票を送付します。

4回目接種を希望される方は、接種券の発行申請が必要となります。

詳細は、接種券の発行申請をご確認ください。

市外でワクチンを接種される方へ

加西市外のかかりつけ医でワクチン接種を受けられる場合、市の接種記録把握が遅くなります。

2回目接種が終了後、以下のQRコード(URL)より申請画面を開き必要事項を入力してください。入力いただいた内容で本人確認ができましたら、申請していただいた住所に3回目接種券を送付いたします。

新型コロナワクチン 3回目接種券発行フォーム<外部リンク>

接種券が届かない場合

市コロナワクチン予約専用コールセンター(電話:0790-42-2204)へご連絡ください。

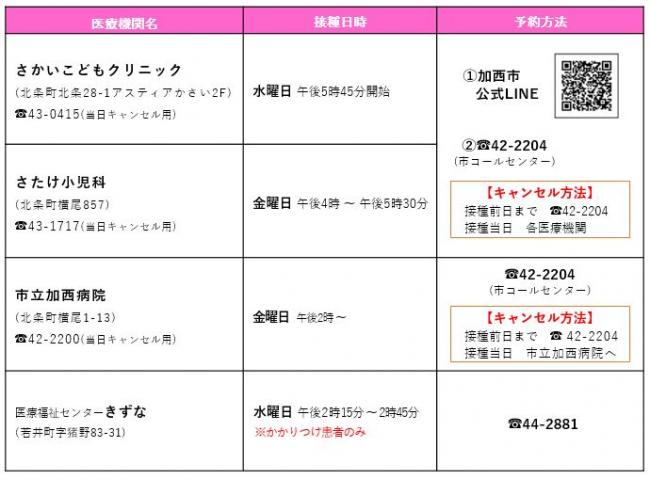

接種場所・予約方法

初回接種(1・2回目)の予約を希望される方は、コールセンター(0790-42-2204)までご連絡ください。

接種当日の持ち物と注意事項

持ち物

| 接種券 | シールははがさずに台紙ごとお持ちください。 |

|

記入済の予診票 |

【記入にあたっての注意点】 |

|

予防接種済証(臨時接種) |

接種後に、メーカー及び製造番号等が記載されたシールを貼付します。 |

|

本人確認書類 |

健康保険証など |

| 母子健康手帳 | 乳幼児のワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため(他のワクチンの接種間隔を確認するほか、接種の記録を記入します)、接種当日には可能な限り母子健康手帳をお持ちください。 |

|

お薬手帳 |

予診の際に確認させていただきます。 |

注意事項

- 必ず保護者の同伴をお願いします。(難しい場合は、接種を受ける方の健康状態を普段から把握している親族等が、保護者からの委任を受けて同伴可能です。委任状は不要ですが、予診票には保護者の署名をお願いします。)

- 接種される本人や、同伴される保護者に熱があるなど、体調がすぐれない場合は予約を取り消し、別の日に接種してください。

- 当日は、肩または太ももを出しやすい服装でお越しください。特に、1歳未満のお子さまの場合は、太ももに接種しますので、服装の工夫をお願いします。

加西市新型コロナワクチン追加接種実施計画

住民接種における基本的な考え方、予防接種の対象者、接種体制の構築など実施計画を定めました。

(本計画は、接種体制の状況や国のガイドラインの状況に応じて、見直しを行います)